九江新城小学获评“海洋与国防科普教育创新实验学校”

发布时间:2025-10-19来源:成都市双流区九江新城小学 作者:翁玉华 通讯员 张舒桐 丁宁 赵璐浏览量:2255

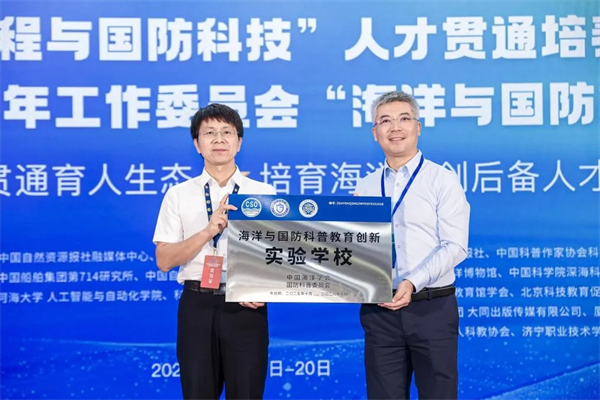

2025年10月18日-19日,成都市双流区九江新城小学校长林家锐参加了“海洋科学技术工程与国防科技”人才贯通培养高峰论坛,中国海洋学会在大会上向九江新城小学颁发了“海洋与国防科普教育创新实验学校”牌匾。九江新城小学正式成为西南首批、双流第一个此项目实验学校。

高光时刻前的考评检验 2025年10月11日下午,中国海洋学会青少年工作委员会专家组按照“海洋与国防科普教育创新实验学校”认定标准到九江新城小学实地评估,整个评审流程规范而严格。

评审现场,林家锐带领丁宁、樊芮希、张舒桐等核心教师团队,用20分钟完成了一场浓缩的“海洋科普”汇报。

汇报结束后,专家们深入校园,感受育人氛围。三楼的海洋与国防科普区里,学生绘制的“中国航母发展时间轴”精准标注着从“辽宁舰”到第三艘航母下水的关键节点;海洋手工作品展中,用废旧材料制作的“万吨大驱”模型细节逼真;每个班级门口的海洋主题环创里,藏着孩子们对“深蓝世界”的奇思妙想。

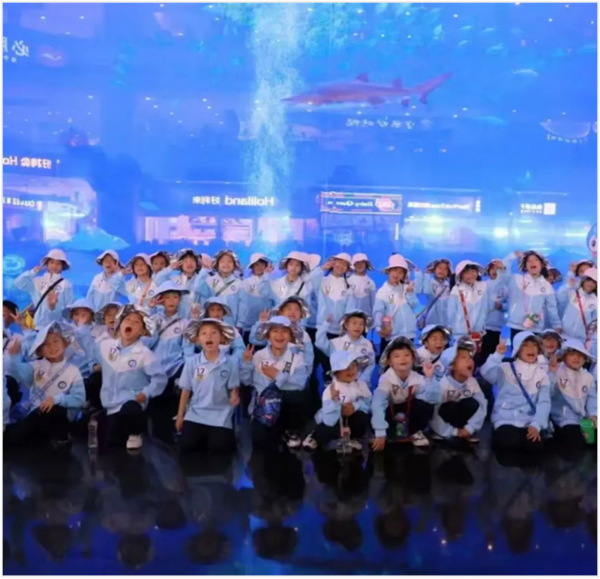

专家组马娟娟主任在一组“珊瑚生态手工作品”前驻足良久,轻声感叹:“内陆孩子能有这样的认知深度,太难得!”这场沉浸式考察,最终为评审画上了圆满句点。 四大支柱撑起的蓝色梦想 “能成为西南首批、双流第一个,靠的不是运气,是扎实的积淀。”林家锐的这句话,道出了牌匾背后的核心密码。建校初期,学校团队就开始思考:九江新城小学办学中“九江”的内涵与外延?经过多方研究与探讨提出了“办一所充满创造力的未来学校”的办学愿景,致力于“培养具有未来胜任力的时代新人”的育人目标,提炼出“汇聚九力、通达江海”的校训。围绕“海洋与国防科普教育”,学校总结了一套“四位一体”的特色体系建设。 ·“链海”模式:打破地域的智慧联结 没有海岸线,就用资源“织网”。学校创新性地将双流空港的物流枢纽资源转化为“海洋运输启蒙课堂”,组织学生追踪远洋货轮的运输路线;与家门口的浩海立方海洋馆建立合作关系,开展“海洋课堂进馆进校”活动,让孩子们亲手触摸海星、观察水母、研究海洋;借助数字化手段开展“云游海洋”研学,用技术打破地域限制。这些校内外教室,让“内陆娃见海”从奢望变成日常。

·“蓝色”课程:阶梯式成长的知识体系 从一年级的“认识海洋生物”启蒙课,到三年级的“国防工程探秘”专题,学校构建了覆盖四个教学板块、四个素养维度的阶梯式课程。科学课上,学生通过模拟实验探究“海水淡化”;美术课上,学生用非遗风筝绘制“海洋生态图”;信息课上,学生制作“中国海防发展史”数字故事。课程既贴合教材标准,又融入海洋特色,让知识学习与家国情怀自然交融。

·“水滴”激励:看得见的成长轨迹 “小水滴探索者”“浪花小能手”“海洋守护者”——这套独创的积分进阶体系,成了孩子们追逐的目标。课堂发言、项目实践、品格表现都能兑换“水滴币”,当积分累计到一定数额,就能获得专属徽章。三年级学生李雨桐的文具盒里藏着12枚徽章:“每一枚都代表我离海洋更近一步。”这种即时反馈的激励方式,让探索热情持续升温。 ·PBL项目:在实践中铸就能力 三年不到的时间,27个真实项目,成为检验教育成果的试金石。从设计制作“海洋模型”,到模拟尝试“舰艇水培”,学生们在解决问题中提升能力。正如专家评审时所说:“这里的项目式学习,真正让学生成了课堂的主人。”

从梦想到样板的初心传承

这块沉甸甸的牌匾,不是终点,而是新的起点。学校已规划打造VR深海教室,让学生“沉浸式”探索马里亚纳海沟;筹备校园海事博物馆,收藏学生的优秀作品与海洋科普资料。更重要的是,作为西南首批获评学校,九江新城小学将把“内陆海洋教育解决方案”分享给更多兄弟学校。 回望来路,从最初“让内陆娃有海洋梦”的初心,到如今成为区域示范样本,每一步都浸透着师生的汗水。当孩子们看着牌匾,轻声念出“海洋与国防科普教育创新实验学校”时,他们眼中闪烁的,不仅是喜悦,更是对深蓝世界的无限向往。而这份向往,终将带着他们扬帆远航,驶向人生的星辰大海。(翁玉华 通讯员 张舒桐 丁宁 赵璐) |

| 责任编辑:陈海燕 |