成大附小“星光好老师”谭霞:教育原野始于对话,成于探索,终于热爱

发布时间:2025-07-03来源:成都大学附属小学 作者:赖波 通讯员 李艾奇 谭霞浏览量:2337

“老师,杨桃真的是星星的形状吗?”在成都大学附属小学的教室里,谭老师没有直接回答,而是递给学生一颗新鲜的杨桃。孩子们触摸棱角、轻嗅果香、品尝酸甜,七嘴八舌地讨论起来,从争论中悟出“多元视角”的意义——这是她语文课的日常:引领学生触摸文本的质感。 从教以来,谭霞始终相信:“语文不是课本里的符号,而是与世界对话的窗口。”她用跨学科的视野、沉浸式的体验、多元的联结,让文字成为学生探索生活的钥匙。 第一章 敞开边界:跨学科的对话视野 关键词:融合·探索·赋能 语文×科学:观星空、探雪山、察万物,在自然现象中拆解科学原理、用AI将学生阅读感悟谱写成歌、带领学生亲手进行科学实验……

谭老师以科学视野体味文学的情感结构,让学生明白:文学也是科学,离不开观察推敲、逻辑推理以及甘坐“冷板凳”的坚守与专注。 语文×劳动:“文字的力量,在于让思考落地为行动。”谭老师常带领学生深入生活,发现身边的现实问题,并思考解决方案、推动方案落地实施。独特的田野调查,让文字从纸面跃入现实,也让学生感受到:课文即生活,文学不仅有“风花雪月”的美,更有其深刻的现实性,独具承担社会责任、改变社会的力量感。

谭老师指导学生进行交通协管

谭老师带领学生采访社区交警后进行学习总结

谭老师获得龙泉驿区教师技能大赛一等奖 语文×艺术:当谭老师意识到,语文不仅仅是语文,它还与看似遥远的音乐、绘画等艺术互通共进,她便带领学生将纸上的诗词化为反复的吟诵、肢体的表演,她说:“当大家一起唱一唱、演一演,我们便共同建构起独属于文字的诗意空间,在这里,学生可以贴近文字的肌理、情感,积累对美文的直觉。”

利用AI技术,学生的阅读感受变成了动听歌曲,在QQ音乐平台上架 “美是多元感官的交响”,除了音乐,还可以在色彩中解码文字之美。谭老师带领学生在手工创造中多角度观察事物、积累美感。种下这颗观察美、创造美的种子,她期望孩子们在以后的学习中继续探索美的逻辑。 学科的精耕细作不是单一与封闭,而是在对话中敞开自我,看一看各家各户,打破陈规,让万物为我而来。 第二章 “自说自话”:重视体验的课堂 关键词:体验·共鸣·生长 走出课本,亲临现场,才能触碰思索的灵魂。 阳光下的阅读畅想:暮春之初,你常会看到谭老师和一群孩子们在操场的树荫下活动。他们有的在放松晒太阳,有的在互相讨论喜欢的书,结伴围坐的欢笑声中,突然有人大呼:快看!飞机!于是众人纷纷抬头,哇……

在飞机飞过天空留下痕迹的瞬间,在惊喜的欢呼与长久的凝望里,谭老师带领学生们感受此刻阳光的温度与青草的香气,思绪飞舞在无边的天际。 共读沙龙:学习没有标准答案。谭老师喜欢把课堂的主场交给学生,让安静流淌的阅读时光承载学生的观察思考与大胆想象。

从《嘿,有一个洞》到《别去五厘米之外》,大家畅所欲言,收获了许多奇思妙想。所有天马行空都不是异端,所有真情实感都不分高下,她说:“学习的本质,是唤醒独立思考的勇气,是打捞记忆里的情感”。 第三章 多元链接:在交流中求索 关键词:倾听·碰撞·思索 与学生对话,倾听童心的波澜:在学校,同学们常常找到谭老师,倾诉自己的烦恼与奇想,“为什么努力了还是考不好?”“老师,你说真的有平行世界吗……”她在细心沟通中,感受学生的苦与乐,在聊天中一一答疑解惑。“分数是路标,不是终点”“任何你感兴趣的事情,都可以去探索”。如果学生是一个流着泪的小人,她定会在旁边补一朵云,告诉他:“雨天之后,泥土才会发芽。”她认为,教育是心与心的贴近,情与情的碰撞。

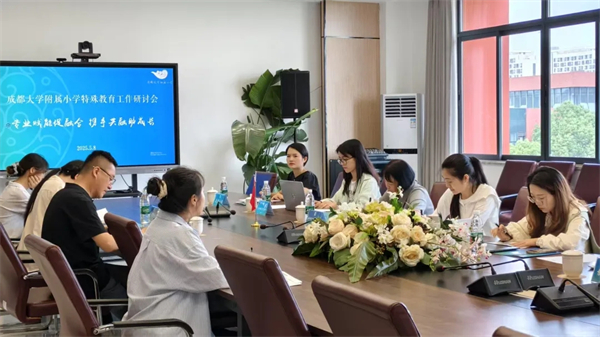

谭老师分享“特教”工作 与科研团队交流,积淀成长的脚步:深耕教学土壤,与高校学者、学科专家展开深度对话。从课例解读到课堂范式重构,从理论争鸣到实践复盘,她在思想碰撞中凝练智慧,于协作共研中反哺教学。她相信,教育者的成长从来不是孤岛式的顿悟,而是与专业共同体的共振——唯有保持兼容并包与深度思考,才能在追问与思辨中无限逼近教育的本质。

谭老师在区教研课上作“评课分享” 与学术前沿对接,触摸时代的震动:她如追光者穿行于学术星海,挤进温儒敏一座难求的讲堂,在郝景芳老师的科幻思辨中捕捉未来教育的隐喻,与阿来老师共探文学的现实根系;每一次奔赴,都是与时代脉搏的同频共振。那些讲座签名的扉页、笔记边缘的批注,堆叠成一场静默的“学术追星”——无关狂热,只为在巨人的思想微光里,寻一枚点亮课堂的火种。 尾声:未来眺望

谭老师常说:“教育不是填满容器,而是点燃火焰。”“对话”其实是一座“唤醒”行人的桥梁,它连接学科的岛屿、消弭心灵的壁垒,让教育成为一场自由而深邃的远行。谈及未来,她目光灼灼:“愿做一粒火种,点燃更多孩子对世界的追问——因为真正的成长,始于对话,成于探索,终于热爱。”(赖波 通讯员 李艾奇 谭霞) |

| 责任编辑:易鑫 |