成都八中特色课程上新!“AI+教育”开启智慧课堂新体验

发布时间:2025-08-29来源:四川省成都市第八中学校 作者:江蕾浏览量:2288

为了积极响应国家关于科学教育和“人工智能+教育”的号召,四川省成都市第八中学校利用自己优质的教学和科研条件,正在积极探索“人工智能+工程教育”的新路子,目标是打造面向未来的工程科技人才培养体系。今年暑假,学校专门培训了一批“人工智能+”教育的骨干老师,重点提升他们在人工智能背景下的教学设计和实际操作能力。在2025-2026学年秋季学期,学校将新设“人工智能+教育”特色课程“数智竞技机器人”。课程内容会围绕智能硬件、机器学习、智能机器人这些前沿领域,利用玄智科技的实验平台,开展沉浸式、项目化的工程教育课程。

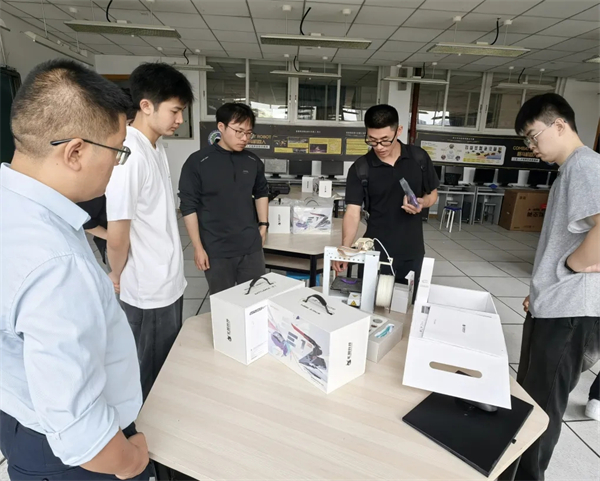

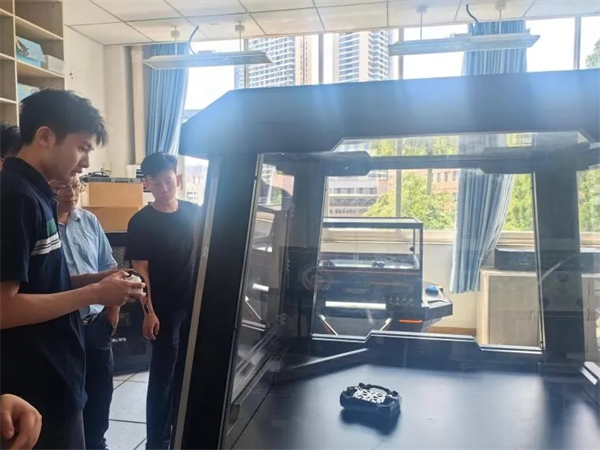

人工智能教育基础好 成都八中是中国科协首批青少年科技创新人才培养实验校,也是成都市科技教育示范校。从2019年起,全校就开始普及人工智能知识。学校常年开设无人机、创客、无人驾驶等社团和竞赛队,参加全国、省、市的青少年科技比赛,拿了不少奖。学校还积极对接大学资源,和电子科技大学联合成立了“周涛工作室”,同时跟华中科技大学、哈尔滨工业大学等高校签了科学教育合作协议。人工智能教育,学校基础挺扎实。 重视学段衔接与学科贯通 学校认为,不同学段(初中、高中、大学)的衔接,不能只是简单地把知识接上,更重要的是教育理念、教学方法、学生能力培养要能无缝对接。数智竞技的课程和教学,已经初步形成了从初中到高中再到大学的贯通培养体系,能紧密贴合青少年不断变化的认知水平和学习需求。各个学段的课程设置、教学目标、评价标准要相互呼应,形成一个整体。创新的机器人工程教育内容,也打破了学科之间的界限,实现了知识融合。通过整合不同学科的知识和技能,能更好地培养学生综合素养和解决复杂问题的能力。 推动深度教学、项目制、主题式教学 深度教学,就是老师不仅要教知识,更要引导学生思考知识背后的原理和逻辑,培养他们的批判性思维和创新能力。项目制教学,就是让学生通过做实际的项目,在解决真实问题的过程中,把学到的知识用起来,提升实践能力和团队合作能力。主题式教学,就是围绕一个明确的主题组织教学,让知识更有系统性和连贯性,帮助学生构建完整的知识体系。这些教学方法能激发学生兴趣,培养他们自主学习和解决问题的能力,让他们在主动探索和实践中全面成长。 保持教学内容“软硬搭配”的平衡 在设计和实施教学内容时,保持“软”(理论、编程等抽象知识)和“硬”(动手操作、实践体验)的平衡非常重要。但现在很多学校教的时候,常常偏重编程等“软知识”,有点忽视了培养孩子的动手能力。这种不平衡,可能导致学生理论和实践脱节,学了知识却不会用。为了达到“软硬搭配”的动态平衡,学校在合理调整课程,增加了实践课的比重,提供了丰富的动手机会和设备,让学生在亲自动手中,真正理解和掌握理论知识。 场所配置 学校已建成了金牛区首个“人工智能数智竞技机器人实验室”,给同学们的工程实践和课程教学提供专门场地。搭建了机器人设计与竞技平台,配备了玄智科技提供的AI机器人套件(包括智能控制模块、传感器组件等),还有3D打印机和编程工作站。实验室会设置竞技擂台、智能仓储沙盘等场景,用来支持机器人对抗赛、智能物流挑战等活动。通过科学的空间规划和美观设计,全面支持以学生为主体的项目式教学,成为培养学生动手能力和创新能力的重要基地。

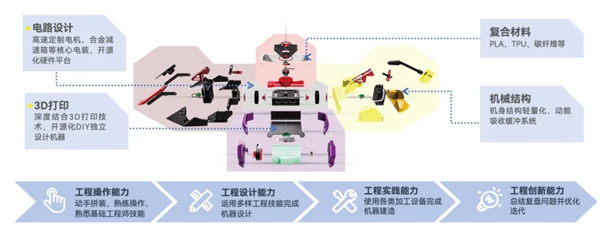

课程体系 数智竞技机器人课程的理念是“以赛带学、寓教于乐”,用比赛来激发学生积极性。教具本身也设计成能伴随学生成长,随着学习深入,机器人也能不断升级优化。

课程内容覆盖机械结构、电路设计、机器人、人工智能等前沿科技领域,为青少年打造工程学课程体系。遵循自由开放、鼓励创新、注重探究体验的理念,紧密联系数学、物理、自然科学等学科知识,让学生快速积累知识并学会应用,培养逻辑思维、创新思维、探究能力、实践能力和拓展能力。

赛事体系 学生可以参加像“全国青少年人工智能创新挑战赛”这类教育部认可的比赛(白名单赛事)。比赛成果形成的项目,还能去申请专利,或者参加科技发明类竞赛评审,让比赛对学生的个人成长和未来发展发挥更大价值。(江蕾) |

| 责任编辑:易鑫 |