玉林中学“光荣在党50年”群英谱铸就行走的信仰

发布时间:2025-06-30来源:成都玉林中学 作者:江蕾 通讯员 陈慧浏览量:2846

岁月荣光映初心 薪火相传续华章 时光的长河奔涌向前,冲刷着岁月的堤岸,却冲刷不走信念的磐石。在玉林中学这方孕育桃李、书写传奇的热土上,回望三十七载春华秋实,不仅是一座学府的崛起与荣光,更有一股深沉而磅礴的力量。

杨兴政同志(党龄58年)

刘廷荣同志(党龄55年)

鲁新农同志(党龄54年)

谢菊花同志(党龄52年)

裴在春同志(党龄52年)

黄国勋同志(党龄51年)

谢安新同志(党龄50年) “光荣在党五十年”,这沉甸甸的纪念章,不仅铭刻着半个多世纪的光阴流转,更镌刻着他们与党、与国家、与玉林中学发展休戚与共的赤胆忠心。五十八年、五十五年、五十四年、五十二年、五十一年、五十年——这一串串闪耀着党性光辉的数字,是他们用生命丈量忠诚的长度。

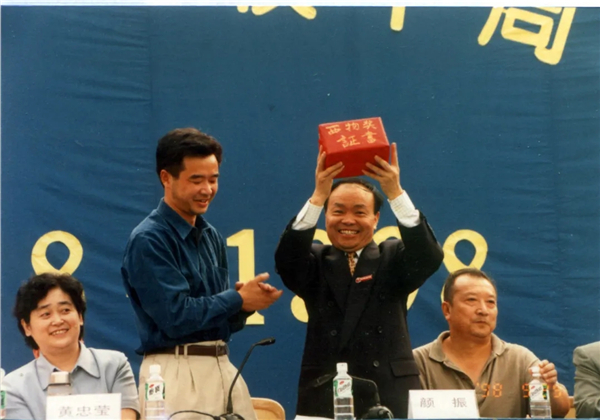

1966·春潮澎湃 杨兴政:拓荒牛的眼眸 1988年5月,46岁的杨兴政站在玉林中学招聘答辩会的讲台上。面对“校长应具备何种素质”的提问,他目光如炬:“敢为人先,无私无畏,懂教育,更要懂人心!”彼时的玉林还是一片泥泞工地,他却以“三年建成省重点”的誓言,点燃了成都教育改革的星火。

当46岁的杨兴政穿过稻田走向临时板房时,廊檐积雨正敲打教育拓荒的鼓点。这位将党课开在工地上的校长,用白发丈量着玉林的年轮。他划去工资单上的行政津贴,却踏着老式自行车给教师送蛋糕;他在尖子生与后进生间架起桥梁,让“理直气壮抓尖子,满腔热忱扶中差”成为时代强音。深夜的工地上,杨兴政打着手电筒,踩着齐踝的泥水巡查地基。雨水顺着安全帽檐滴落,他怀里揣着一沓应聘教师的信件,其中一封写道:“愿做您的‘过河卒子’,为教育闯条新路!”34名教师、35个岗位,他带着这支“敢死队”创造了奇迹:首届高中毕业生14人上重本,后进生转化率100%。一位家长含泪说:“玉林老师把我们的‘铁疙瘩’炼成了钢!”

毕业生张奕、邓方的清华北大录取通知书、翟牮的省状元桂冠都比不上三十年同学会上此起彼伏的“杨校长”。如今年过八旬的他抚摸着校史馆发黄的教案本感慨万千:“教育者的党龄不在档案里,在孩子们清澈的眼眸中。”学校“琢玉成器、育才成林”的教育理想与追求,永远镌刻着他带来的春潮。

1970·星火燎原 刘廷荣:荒原上的普罗米修斯 石羊中学斑驳的墙垣上,25岁的刘廷荣将右手举成火炬的姿势。1970年的春风裹挟着残雪,掠过他中山装口袋里露出的《共产党宣言》书角。煤油灯下,他蘸着冻僵的墨汁批注《谁是最可爱的人》,冰晶在睫毛凝结成思想的霜花。

1989年“回收班”开学日,15名辍学少年蹲在教室后排抽烟。刘廷荣默默搬来板凳坐下:“从今天起,我是你们的‘老刘哥’。”他带学生种菜卖钱凑学费,用煤油炉煮姜汤驱寒。毕业那天,曾经的“刺头”张强递上毕业证时突然跪下:“刘老师,您是我第二个爹!”

二十三年后,面对四十二双“回收班”少年迷茫的眼睛,他在黑板写下:“在平凡中孕育伟大”。周五的“星空夜话”里,烛光摇曳如散落的星子,少年们讲述打工见闻时,他总能从《资本论》褶皱的页脚翻出答案。当三十八张合格证书如春燕展翅,老教师转身拭泪的刹那,党徽折射的虹光穿透时光,照亮1996年那个背学生趟冰的月夜——他肿胀的脚踝陷进积雪,却笑着说:“当年背马克思著作上山下乡,可比这沉多了。”

七十寿辰的银杏雨中,弟子彭勇的特级教师证书与陈国林的抗震勋章在他掌心交叠。老教案本上独特的“对位法”仍在生长:左栏朱批的《岳阳楼记》与右栏摘抄的“为人民服务”,在岁月发酵中酿成思想的醇酒。一名社区文化志愿者,一位新时代人民艺术家,胸前的党徽熠熠生光。 1971·珠算经纬 鲁新农:账本上的无声誓言 1971年,北疆军营的号角声中,年轻的鲁新农在入党志愿书上郑重落笔。行伍的磨砺,将忠诚刻入骨骼,他未曾预见,这信念的经纬将在遥远的玉林校园,编织出五十载无声的奉献长卷。

1988年,玉林中学初绽新芽。开学季的晨光里,鲁新农肩扛手提着沉甸甸的蜡纸筒、红笔、备课本,一层层攀上教学楼。汗珠滚落,洇湿了揣在胸口的账本扉页,那上面数字清晰如昨。“鲁老师,辛苦啦!”老师们惊喜的问候,是他心中最悦耳的“拨珠声”。深夜里,总务处的灯光常亮,他俯身清点着每一件物品,指尖在账册上滑过,如老兵检视他的钢枪,精准无误。物资在他手中流转,化作支撑讲台的无声基石。当“成都市德育先进工作者”的荣光映亮他朴实的笑容,那目光,仍专注地投向教室角落待修的桌椅——奉献的精度,从来无需显赫的标尺衡量。

如今,纪念章的金辉沉淀于胸前。他摩挲着那枚承载了半个世纪忠诚的徽章,指腹的触感,恍惚间与当年军营账册上工整的字迹、玉林教室里递出的粉笔盒重叠。算珠的脆响与勋章轻叩的余韵,在时光的殿堂里,共振成一首关于平凡坚守的永恒和声——那是一位老后勤、老党员在玉林沃土上,用算珠与热忱丈量出的无声誓言。

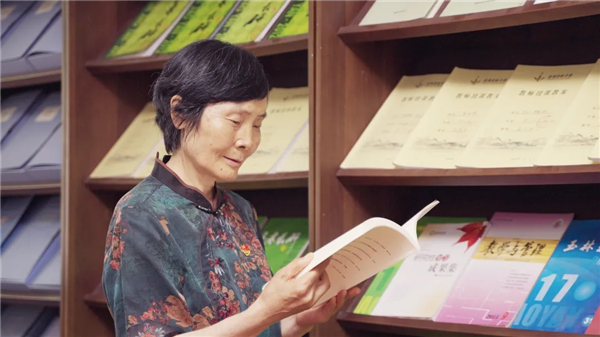

1972·科研兴校 谢菊花:野菊深处的春泥 “德高为师,身正为范”——书房里的这副对联,照亮了谢菊花47载教育路。她首创“独生子女优化教育”课题,将娇气“小太阳”锻造成自强少年;她带班从不用排名表,却在教室墙上挂满“进步之星”照片。

在玉林中学的教室里,谢老师独创的“心灵对话本”成为连接师生的桥梁。每个本子扉页都印着党徽图案,学生们在这里倾诉成长的烦恼。记得2003级有个叛逆少年在对话本上画满涂鸦,谢老师却在本子空白处用工整的字迹抄录《钢铁是怎样炼成的》段落。三个月后,少年在作文竞赛获奖感言中写道:“谢老师让我明白,青春不该是潦草的涂鸦,而该是工整的入党申请书。”这样的故事,在她三十余载教学生涯中数不胜数。

科研是谢老师践行党员先进性的战场。1991年,面对独生子女教育新课题,她带领三名年轻党员教师成立课题组。深夜的办公室里,她们反复研讨教育方案;节假日里,她们走访上百个家庭收集数据。当课题获成都市二等奖时,获奖证书被她悄悄锁进抽屉,而转化后进生的36个案例却精心编成校本教材。如今,当年跟随她做科研的年轻教师都已成长为骨干,他们常说:“谢老师教会我们,教育科研不是为论文获奖,而是为每个孩子都能绽放光芒。”

1972·后勤护航 裴在春:健康教育的拓荒人 四十岁的裴在春站在雨后泥泞的工地上,思索筹建校医室的蓝图:没有教材,她自编《青少年卫生手册》。听说学生因生理知识匮乏而自卑,她顶着压力开设性教育课。“健康教育不是选修课,是生命的必修课!”

五十年风雨兼程,从防疫前线的“铁脚板”到健康教育的“活教材”,这位老党员始终保持的习惯:白大褂左口袋永远装着党章,右口袋总备着急救纱布。如今漫步校园,仍能听见退休多年的她给年轻教师讲解传染病模型的声音,沙哑却有力,仿佛岁月长河里永不熄灭的星火。她说:“共产党员的‘光荣在党50年'纪念章,不是职业生涯的句号,而是守护人民健康的省略号。”

退休时,她三十年健康教育笔记的首页写着:“真正的健康,是让灵魂站在阳光下。”

1973·基石永铸 黄国勋:香樟树下的地基 1988年春雨迷蒙的清晨,党龄14年的黄国勋站在玉林中学的泥泞地基上,暴雨冲刷着刚浇筑的混凝土,他带头跳进泥水筑堤:“这底下埋着娃娃们的未来!”三十年后,他亲手栽的香樟已亭亭如盖,物理课上拆解的发电机仍在传递真理的火种。

任总务副校长时,他是暴雨夜疏通排水沟的“活水管”,是自掏腰包买棉被的“抠门管家”。他跑遍旧货市场淘实验器材,为省5分钱和商贩磨半小时嘴皮。某日见学生在路灯下看书,他连夜带人给每间教室加装日光灯。退休时,他把多年攒下的差旅补助全数捐作奖学金:“给娃娃们多买几本书,比啥都强。”

2024年纪念章颁发仪式上,他看着屏幕里翱翔太空的学子轻语:“这些娃娃,才是我最亮的勋章。”香樟年轮里藏着他的教育哲学——所谓伟大,不过是把平凡的事做到极致。

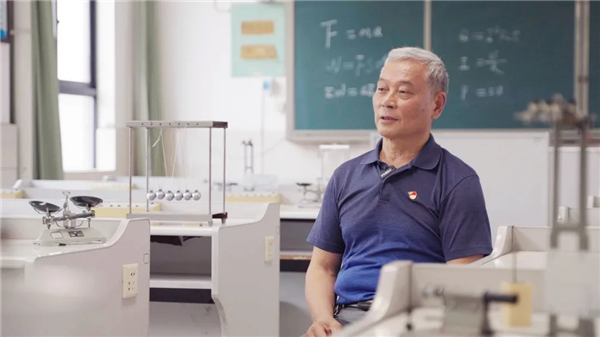

站在校史馆的沙盘模型前,黄国勋轻声道:“教育者的幸福,就是成为后人脚下的砖。” 1974·共振初心 谢安新:物理之弦上的永恒振幅 1974年盛夏的实验室,保险丝熔断的瞬间,谢安新在入党志愿书上按下鲜红指印。年轻的物理教师不曾想到,这枚指纹将穿越五十年时空,与2021年科技创新证书上的焊锡痕迹重叠。

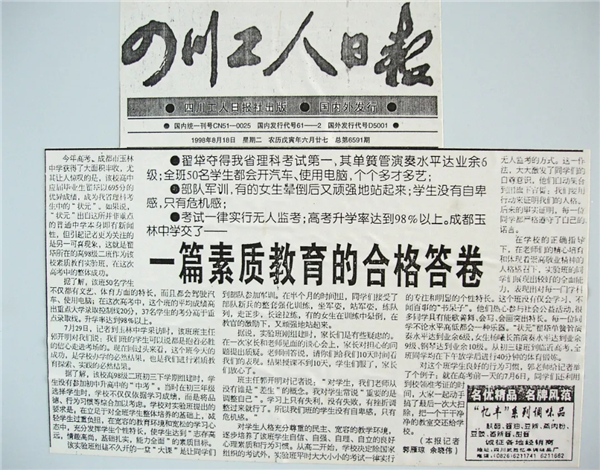

1998年的春风裹挟着柳絮,他举着自制的纸飞机穿越走廊:“看!伯努利原理在飞!”学生们追逐着那道白色弧线,将“情境式教学法”的种子撒满校园。深夜的教研室,他调试教具的身影被台灯投射在墙上,像皮影戏里不知疲倦的夸父。当李琳的物理竞赛喜讯传来,他额头的机油映着奖状金边:“真理的共振,从来不需要奖杯证明。”

如今七旬的他仍蹲在实验室地板上,白发与机器人的金属外壳碰撞出细碎星光。磨斜的鞋跟敲击地面,仿佛1974年那个讲解共振原理的午后——音叉在空气中荡起波纹,与五十年后纪念章碰击纽扣的脆响,在时光穹顶下共鸣。

尾声 薪火永相传 半世纪回响 五十载春秋,七颗赤子心。当七枚纪念章在晨光中苏醒,杨兴政办公室的台灯依然常亮,照亮新任书记案头的改革方案;刘廷荣的《矛盾论》教案仍在青年教师手中传阅;鲁新农精心记录的账本变成电子表格;谢菊花的“心灵对话本”变成电子邮箱;裴在春的弟子在抗疫前线续写白大褂的故事;黄国勋守护过的教室里,智能黑板正播放建党百年专题片;谢安新耕耘过的实验室外,树荫下奔跑着制作机器人的少年……

这些跨越半个世纪的共产党员,用不同声部唱响同一首信仰之歌:有人把党费证压在玻璃板下五十年,有人将党章抄进物理公式的缝隙,有人在暴雨夜用身体筑堤,在癌痛中坚持批改最后一份作业。他们的故事,让“光荣在党50年”不再是个时间概念——那是黄国勋衬衫泥浆凝成的勋章,是杨兴政退后一步的合影美学;是谢菊花书房永不凋谢的野菊,是裴在春白大褂上的各色泥土;是刘廷荣教案本里的冰晶墨迹,是鲁新农保管室的井然有序,是谢安新保险丝守护的永恒光明。

玉林精神从未老去,它在一代代党员教师的接力中焕发新生。所谓伟大,不过是把平凡的事做到极致;所谓信仰,就是在无人处依然挺直的脊梁。

此刻,新时代的晨钟正在敲响。教育现代化的浪潮扑面而来,玉林中学七位老党员的银发与少年们的神采飞扬,在百年银杏下连成赤诚的纽带——那是初心的传递,是信仰的接力,更是九千万星辰与十四亿光芒的永恒交响。(江蕾 通讯员 陈慧) |

| 责任编辑:毛逸舟 |