北二外成都附属教育集团发布2022任职教师及2023人才储备招聘公告

发布时间:2022-07-07来源:北京第二外国语学院成都附属中学 作者:赖波浏览量:3510

学校简介 位于武侯新城,川藏立交地铁口旁的北京第二外国语学院成都附属中学(以下简称:北二外成都附中),是成都市一所正在崛起的新兴学校,公办的性质给了她强大的政策支持,“两自一包”的体制又让她焕发出高品质的生机与活力。 这里有守正大道,是教育者追梦的起点;这里有梦想舞台,是教育家成长的摇篮。北京第二外国语学院成都附属教育集团,是武侯区政府联合北京第二外国语学院创办的公办的年轻有为的高品质教育集群,涵盖幼儿园、小学、初中、高中学段。小学和中学分别位于武侯区万达广场旁万虹路246号和聚萃街351号。 为中华之崛起而读书,为世界的繁荣而奋斗!北二外成都附中致力于让工薪子弟登上国际舞台,培养孩子,也塑造自己,做眼里有光、脸上有笑、心中有人的自信教育人。

办学优势 01英语 英语小班分层教学,英语跨学科融合、雅思课程初高中全学段覆盖。 02数学 数学班主任单班教学,数学竞赛小初高贯通。 03语文 语文海量阅读、自信演讲,让孩子成为自信阳光善表达的“小小外交家”。 04多语种 八门多语种课程,人人可选一门免费学习。

05国内外双轨制升学中心 双一流升学中心,支撑国内的985及211升学海外升学中心,帮助孩子站上国际舞台。 06创新管理 双向聘任制度下的矩阵式分布管理模式,让教师成为学校的管理者和主人翁。 07教师成长 “青蓝工程”“学术兴校”,助力教师专业成长,终身发展。

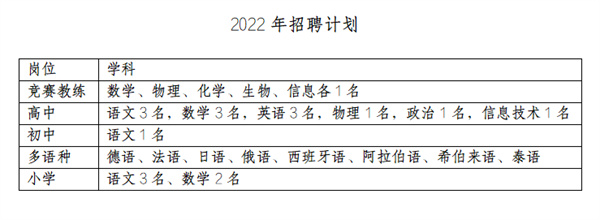

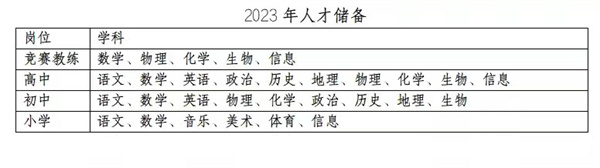

新的学期即将到来,北二外成都附中整装待发,期待和优秀的您一起砥砺前行! 一、招聘岗位

二、岗位要求 (一)学科竞赛教练(含储备计划)应聘条件 1.2022年或2023年(人才储备)毕业生,获得博士或硕士研究生学位,具有较强的竞赛解题能力和实践操作能力。 2.在职教师具有丰富的竞赛课程教学经验,所带学生已获得过学科竞赛奖励。 3.能独自完成本学科的竞赛教学工作,了解强基计划政策,有志投身于拔尖创新人才和领军人才的基础培养。 4.竞赛教练获得高级教师资格证可申请编制。 (二)学科教师(含储备计划)应届毕业生应聘条件 1.2022年或2023年(人才储备)全日制本科以上学历应届优秀毕业生。 2.必须在2022年(或2023年)7月31日之前取得毕业证、学位证、教师资格证。 3.能胜任高中、初中、小学教学工作,具备教育教学相关的前沿知识和思想,有较强的理论研究水平。 (三)学科教师(含储备计划)在职教师应聘条件 1.教学经历要求:到2022(2023)年8月31日止,具有相应学段的相应学科连续3周年及以上教学经历,且2019(2020)年9月至今仍在从事教学工作的在职教师方可报名。报考人员必须在报名前取得国家承认的本科及以上学历的毕业证书,并取得相关教师资格证。 3.年龄要求:1987年9月1日及以后出生;(特级教师、中学高级教师、县(区)级以上学科带头人、骨干教师、县(区)级及以上赛课一等奖获得者、学科竞赛教练可适当放宽)。 4.在以前工作经历中,有违反师德师风情况的,尚未解除党纪政纪处分的,有违法犯罪记录或曾被单位开除的人员,不予录用。 (四)招聘类型及薪酬待遇 合同制。学校教师均按区教育局统筹规划由学校自主招聘,按照劳动法签订劳动合同,竞赛教练20—30W/年、高中15—25W/年、初中12—22W/年、小学10—20W/年。岗酬统一,多岗多酬,优质优酬。购买六险一金。教师子女优先就读。 四、联系方式 (1)中学: 学校地址:四川省成都市武侯区聚萃街351号(武侯万达广场对面) 联系电话:028-63912117/17318941881 微信公众号:北京第二外国语学院成都附属中学 (2)小学: 学校地址:武侯区万虹路246号 联系电话:028-64954359 微信公众号:北二外成都附小 请应聘人员将自己的个人简历与招聘报名表(扫描下方二维码下载)打包发送至北二外成都附中/小学电子邮箱 高中 1662217003@qq.com 初中 840982329@qq.com 小学 bewcdfx@163.com 发送标题格式为:应届毕业生是“学段+学科+姓名+电话+就读院校”;在职教师是“学段+学科+姓名+电话”。 (注:招聘报名表分为“应届毕业生”和“在职教师”两类,请应聘者根据自己情况下载相应类别的表格填写)。 学校将对应聘者进行资格审查,并在简历接收10日内电话通知符合条件的应聘人员面试、考核时间地点及程序等具体事宜。未通过审查的应聘人员将不再电话回复。

“眼里有光”指引教育的方向,“脸上有笑”温暖学子的心房,“心中有人”承载教育责任与担当。如果您认同学校的办学理念、课程设置,愿为工薪子弟登上国际舞台贡献自己的力量,那就诚挚地邀请优秀的您加入我们,规划高起点人生,发展高标准事业,追求高品质生活! |

| 责任编辑:杨庆虹 |