成都理工大学附属小学:数字土壤育新芽,智能双螺旋塑未来

发布时间:2025-05-20来源:成都理工大学附属小学 作者:赖波浏览量:2196

当AI技术叩响教育之门,传统课堂正悄然孕育着跨时代的变革。近期,成都理工大学附属小学以“AI赋能新课堂”为题,开启了一场人文与科技交织的教育实验。此次研讨活动特别邀请成华区教育技术装备管理服务中心书记左贤春,成华区教育督学、智慧教育指导专家廖云,成华区教育技术装备管理服务中心老师欧梦吉及成华区英华学校校长王维令等亲临指导,王桔名师工作室成员及多校教师共聚一堂,见证语文课堂与李白“跨时空对话”、机器人编程与生命救援使命相连的场景。

数字土壤育新芽 在研讨活动中,任婷老师带来了精彩的人工智能与语文融合课例研讨——《铁杵成针》,本堂课让四年级学生在人工智能辅助下深度品读经典,切身感受传统文化与前沿科技碰撞产生的思维火花。

本次课例构建了“AI造境-AI叙事-AI对话-AI拓展”的完整智能学习链,让AI不仅赋能老师的教,更赋能学生的学;在这个过程中,学生形成“感知-理解-迁移-创造”的深度学习闭环,使“坚持”主题实现从行为模仿到价值认同的升华。 智能双螺旋塑未来 颜茂老师立足于人工智能本位课程,借助未来派机器人为大家展示了《地震救援机器人——超声避障》的研讨课例,颜老师以PBL模式构建“研-创-践”一体化学习路径。

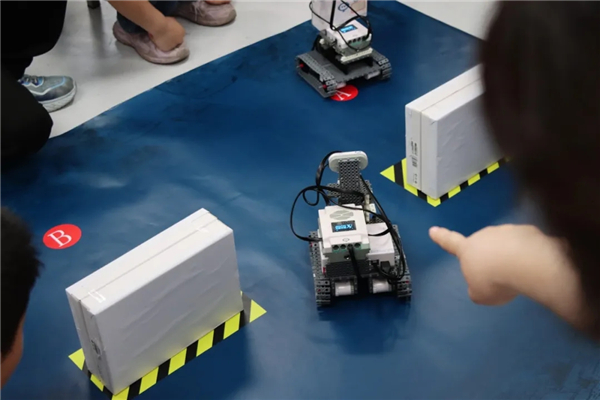

课程围绕地震救援情境,通过预学资料启动理论认知,借助灾害视频激发问题探究;学生分组开展路线规划、编程避障等任务,在协作中融贯传感器原理与算法逻辑;最终以机器人开发为项目载体,经历“问题拆解-技术验证-原型迭代”的工程实践,通过成果展评实现跨学科知识迁移。课程凸显“做中学”理念,推动人工智能教育与真实问题解决能力深度融合。

课后,来自王桔名师工作室的成员们也有很大的收获,任婷老师的语文课“构建了传统文化教学的智能新范式”:AI还原历史人物、生成跨时空对话的设计,通过多模态交互打破文本解读的平面化困境。颜茂老师的课程“彰显了工程教育的AI基因”:以地震救援为真实情境的PBL设计,将超声波避障技术从抽象原理转化为具身化实践。学生在“问题拆解-原型迭代”中建立的不仅是算法思维,更是技术伦理意识——当机器人编程涉及生命救援时,每一个参数调整都在培养未来公民的责任担当。

专家引领明方向 专家们也对本次的研讨活动从教学变革视角进行总结,两节课印证了智能教育的双重突破:任婷老师用AI重构“文言文深度学习模型”,让千年典故在虚拟仿真中激活当代价值;颜茂老师则以“机器人开发”重塑科创课堂,使传感器技术走向社会责任场景。二者共同诠释了“AI不是替代思维,而是孵化高阶认知的催化剂”这一核心理念。正如专家们所言,两节课例共同绘制出智能教育的“双螺旋图谱”:教学课堂可以AI激活文化基因,也可以用AI锻造责任担当。

当科技智慧与人文精神在课堂相遇,传统寓言将在数字土壤中绽放出新的育人光彩;当算法逻辑与生命关怀在项目式学习中交融,机械代码将在救援挑战中淬炼出炽热的人性光芒。本次“AI赋能新课堂课例研讨活动”以双课联动的创新形式,交织印证出教育的终极价值不在于技术炫技,而在于以AI为镜,照见人性的光辉;以算法为舟,载渡思维的能量。(赖波) |

| 责任编辑:郭霞 |