二仙桥学校将课堂搬进田野,解锁“生长性课堂”

发布时间:2025-04-10来源:成都市二仙桥学校 作者:魏雅莉 通讯员 谢俊杰 程鸶斯浏览量:2321

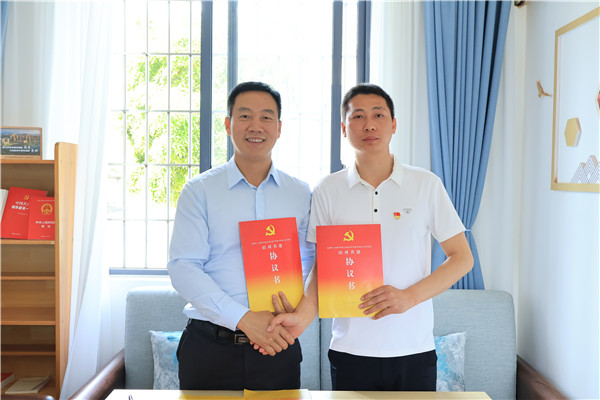

从城市到乡野:一场教育创新的双向奔赴 4月9日,成都市二仙桥学校党支部积极行动深入彭州市隆丰街道九九村开展了一场别具一格的教育考察活动。活动期间,成都市二仙桥学校党支部与彭州市隆丰街道九九村党委正式签订结对共建协议。双方就“共建党建业务双融合,校地共建促发展”“共同夯实党建基础,助力优秀党支部建设”“共同开发特色研学课程,深化实践育人成效”等关键领域达成深度共识,开启一场从城市到乡野的教育创新双向奔赴,为学生提供丰富、多元且具实践性的学习体验。

探秘“西部菜都”:当黑科技遇上传统农耕 在彭州市隆丰街道党工委副书记马静,九九村党委书记王明安、副书记杨丽的陪同下,众人探秘“西部菜都”,共同探索出“传统农耕+科技赋能+文化育人”的研学课程新模式。

水雾培基地:颠覆认知的“空中菜园” 踏入九九村水果黄瓜培育基地,教师们被眼前科幻般的场景震撼。翠绿的黄瓜苗根系下没有土壤,只有高压喷雾系统喷出的白色水雾。别小瞧这水雾,它可是水雾培技术的关键。借助高压喷雾,营养液化作细微雾滴,直喷根系,精准为植物提供水分、氧气和养分。约一个月后,鲜翠的水果黄瓜错落生长,“翡翠小调”这个名字完美诠释了它们的独特。

杨丽副书记说:“等首批水果黄瓜迎来成熟季,我们将带着新鲜采摘的成果奔赴二仙桥学校。届时,会为学生们揭开藏在背后的科技奥秘,让他们亲眼见识科技如何让小小的黄瓜苗在空中扎根、茁壮成长,感受现代农业的神奇魅力,在心底种下探索科学的种子。” 田野盲盒:寻找二十四节气的密码 穿过科技大棚,一行人踏入露天农田。4月的暖阳下,土豆正在土中孕育块茎,莴笋挺立如绿色长剑,紫色洋葱头半露地面,胡豆荚在春风中轻轻摇晃。 “我们计划开发‘节气农耕课’。”王明安书记指着田垄介绍,“5月立夏挖土豆、剥胡豆;小满收麦酿甜酒;冬至腌糖醋蒜……让学生跟着时令触摸土地的心跳,真切触摸土地的脉搏,感受传统农耕的魅力。”

杨丽副书记接着介绍:“园区还会开辟野炊区,提供新鲜时令蔬菜。学生既能用园区食材,也能自带炊具菜品,亲手生火做饭,感受田园烹饪乐趣,体验从土地到餐桌的奇妙过程,深刻领悟传统农耕与生活的紧密联系。” 观背青鳉鱼:会“发光”的生态课堂 考察行至尾声,一处独特的“彩蛋”悄然浮现——在那连片的鱼塘之中,数千尾观背青鳉鱼正欢快地游弋嬉戏。

这些观背青鳉鱼可不简单,它们是生态系统里的“小卫士”与“活教材”。观背青鳉鱼对水质变化极为敏感,水体酸碱度、含氧量的细微波动,都能从它们的活跃度与健康状况中直观体现。通过对比鱼儿状态与监测数值,学生们能清晰洞察生态系统中各要素间环环相扣的紧密联系。 “我们引入观背青鳉鱼,就是想打造一个看得见、摸得着的生态课堂。”王明安书记解释道,“学生们能现场观察鱼类生活习性,了解水质对生物生存的影响,动手参与调节鱼塘生态。在这个过程中,他们能真切体会到守护生态环境的重要意义,从心底树立起环保意识。” 非遗寻根:从乡土到匠心的传承之旅 隆丰街道党工委副书记马静介绍了本地一系列独具魅力的特色课程,诸如学生可以到当地的白瓷艺术中心体验“农业美学”的诞生过程;在川剧社探寻农业与文化千丝万缕的内在联系;在“军屯锅盔”里深刻领悟劳动教育穿越时空的深厚内涵……

课程开发:播下一粒“共生”的种子 “我们想让学生知道,知识不仅在课本里,更在田间地头、非遗工坊和科技大棚中。”成都市二仙桥学校李良明书记表示,“我们要让城市孩子读懂乡村,让乡村资源赋能教育,这才是真正的‘生长性课堂’。学校党政办要积极牵头,主动对接,结合九九村红色资源与学校德育需求,开发‘红色基因传承’‘乡村振兴实践’等主题课程,强化学生爱国主义教育,培养社会责任感和实践能力。充分利用九九村农业、生态资源,设计农耕体验、生态保护、传统手工艺制作等劳动课程,落实五育并举。”(魏雅莉 通讯员 谢俊杰 程鸶斯) |

| 责任编辑:毛逸舟 |