中国人民解放军95788部队幼儿园章蕾:再悟壁垒之外的教育新生态

发布时间:2021-06-16来源:中国人民解放军95788部队幼儿园 作者:章蕾浏览量:4883

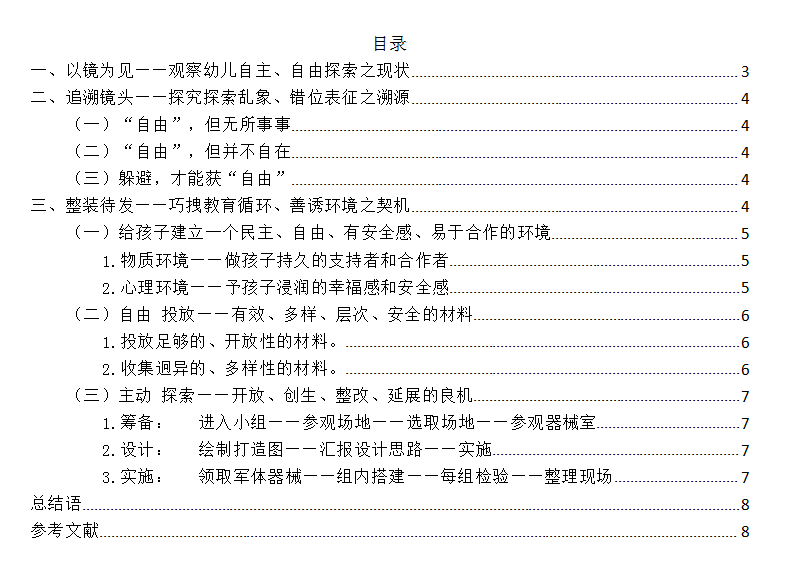

幼儿的自主发展需要有自由的活动空间,我们为幼儿创设、提供这样的空间:为了幼儿有更多的自主学习、探索的空间,在幼儿面前,我们不妨“被动些”、“迟钝些”,解放孩子的头脑、双手、脚、空间、时间,使他们充分自由地生活,从自由的、自主的环境、活动、生活中得到真正的教育。因此,在我园p-steam活动引领下,我们力求融入自主性理念,让幼儿学会自由选择、自主探索、自我管理。本文以此为着眼点,从实践出发,分析创设良好自主探究环境的具体策略。 关键词:自主性;探索;空间

一、以镜为见——观察幼儿自主、自由探索之现状 镜头一:“自由”,但充满危险元素 疫情过后,久久未来到幼儿园的孩子,再次迎来了感受幼儿园温暖的机会。但是,会发现这一次有的孩子由于对活动的渴望,对前期长时间居家的约束,在自由活动中明显“活”起来了。有的孩子在走廊上“搏斗”;有的探着身子在阳台上观望;还有的不经意拾起草坪上的石头,扔向前方“目标”。 镜头二:“自由”,但并不快乐 “喂!快来,抓住他,他是‘僵尸’大班的小朋友大声地呼叫着。“好的,收到,马上前来支援。”只见几个孩子,有的从滑梯加速下滑,然后直奔求救现场;有的跨越小屋,超近道去支援,还有的孩子寻声也跟过去了。此时,几个孩子正将“僵尸”困住,有的孩子旁边学“奥特曼”的标志动作,有的孩子用手压制住“僵尸”的肩膀,还有的孩子在一旁巡视,是否有其他的“僵尸”同伙。另一边,守在滑梯一侧保护安全的老师,看见孩子还没有回来,探头一看,见状大步走过去。有的孩子发现了老师,没出声悄悄地转移了阵地;有的看了老师几眼,走开了;当然还有融入在其中的孩子,还未发现老师已来,正笑着看他们。一瞬间,孩子们开始了悄无声息地大转移,又回到了所谓的正轨——玩滑梯。 镜头三:寻找,“自由”的一片天 最近总是发现,班级的公用卫生间里总会间断性地来几位小朋友。起初,还没留意。当我巡查几次返回时,却听见了里边窸窸窣窣的笑声。于是,我提醒了该园的班级老师,悄悄地推开外门,再拉开门帘。眼前的一幕真是让我哭笑不得更让班级的老师傻眼:几个孩子蓬松着头发,围着一个小女生,一边拉着衣服,一边看着女生手里漂亮的贴纸,她正在开展分享活动。有的想拿她的贴纸,有的在开心地听,还有的正在和她热火朝天地嘀咕交流。此时,看到我们发现了她们的秘密,孩子们纷纷抬起头紧张兮兮地看着我们,继而又不约而同地回躲开。 二、追溯镜头——探究探索乱象、错位表征之溯源 (一)“自由”,但无所事事 透过“镜头一”,发现孩子们一到自由活动的时间就得到“解放”。可以随意地玩耍。女孩子喜欢三五成群地做游戏、说悄悄话。而男孩子由于天性好动、顽皮些,在经过了一个稍安静的活动后,想动一动。但除了与同伴打打闹闹以外,又无事可做。 (二)“自由”,但并不自在 透过“镜头二”,发现老师成了不受欢迎的人。可能由于平时比较关注幼儿的安全,要求孩子的活动需在老师的视线范围内。所以在老师的这种所谓的“监控”中,孩子往往变得放不开手脚,反而悄悄转移“活动现场”,此种环境、氛围下,孩子何来真正的自由活动可言? (三)躲避,才能获“自由” 透过“镜头三”,可以很好地诠释着“哪里有政策,哪里就有对策”。老师为了确保安全,孩子的很多行为都被限制了,然而孩子有自由活动的愿望与需求。于是,厕所、楼道、角落,只要老师稍有未顾及之处,总会有几个孩子,见缝插针,寻找另一片“自由天地”。 三、整装待发——巧拽教育循环、善诱环境之契机 蓝院儿,一所有着悠久历史的军队园,这里的孩子有着惊人的创造力。他们用木头搭帐篷、房子;在灌木丛中、迷宫里捉迷藏、捕捉蝴蝶、玩泥巴;在水沟、草坪里找宝藏、想象创造……在这里,他们学会了自己找伙伴,找空间,找创意,找原材料,并逐渐发展为自主;计算时间、完成创作、整理归位等高阶思维下的一系列活动。在这一教育场域下,教师不再是控制话语权的主宰者,而是幼儿活动材料的提供者和准备者,儿童活动的参与者和协作者,儿童行为的观察者和记录者。 (一)给孩子建立一个民主、自由、有安全感、易于合作的环境 1.物质环境——做孩子持久的支持者和合作者 孩子的兴趣没有丝毫预设的成分,或许有些行为破坏了常规,打乱了正常活动,而诸多的“越轨”行为,正是幼儿强烈的好奇心和探索欲的表现。这就恰恰需要教师智慧的支持和合作,促使孩子的探索活动深入与持续。 在工程项目中,总是会遇到各种限制条件,技术上的、人事上的,必然会有不顺,如果整天抱怨,这个工程必将失败。如何克服条件的限制、如何与同伴达成共识共同解决问题,这些都是需要在不同的试错中慢慢学会的....我园大班孩子的《面包窑》是《凤凰小厨》下的小工程项目,麻雀虽小五脏俱全,想建一座好用的窑又绝不简单:它涉及到数学、几何、物理形体、测量、时间和空间垂直、三角形及拱形的力学特点、空间设计,还有装饰美学。任何一点有问题,都会影响最后的功能和效果。 泥土,稻杆,细沙这些自然材料如何选择,颗粒大小,混合比例,黏度……同时进行理论学习和经验积累。 为什么最内层的土团不能加稻草? ——因为在面包窑开火时,稻草会被点燃,孩子们马上想到。 为什么要把稻草跟黏土按比例混合? ——孩子们开始对比纯黏土和添加稻草的黏土的韧性,原来,稻草的作用类似水泥建筑里的钢筋。 随着活动的不断推进,孩子们从设计图纸到拾取材料、和泥砌砖,以为一切顺利之时现场却发生着一系列微妙的变化。面对倾倒、漏风、简陋的窑,孩子们体会到了平面设计与实际建造并非同一层次。此时,有的孩子选择叹息;有的孩子选择向老师求助;有的孩子选择一遍遍地尝试;当然,还有的孩子选择是打破: 孩子们再一次检查建造面包窑的所有材料,学习使用水平尺、捏土团,利用沙模制作内部空间,学习面包窑热传递原理以及窑体内部火路结构,探索热能的运用等等,调整着自己的“过失” 试想,面对“捣蛋”、“破坏规则”的孩子,我们能否停一停。教师一味地责怪,孩子不敢有新的疑问与创举,探索和创新的机会也会被扼杀在摇篮中。尝试着慢一点,去了解、领悟、智慧地支持一下,我们终将会惊奇地发现:孩子可能从低阶转向高阶,从简单趋向复杂,从表象走向内里。 2.心理环境——予孩子浸润的幸福感和安全感 在感受孩子的学习过程中,除了作战中需要一直保持着对孩子学习状态进行观察的“第三只眼”之外,为学习者提供稳定的支持和安全的学习环境,也是让学习者到达心流状态的一个重要因素。这要求教师对于孩子有足够的信任。p-steam下,不是自我洗脑式的鸡汤,而是建立在对“知识”和“学习”的概念的批判性思考。 如,大班《不一样的“我”》换装项目活动。应孩子们的要求,在万圣节后举办一场自己的专属换装舞会。在项目素养的熏陶下,孩子们和老师一起商量、筹划着……经过投票,孩子们确定了四条主线:筹备节目、准备服装、布置换装现场、游园。整个过程,孩子们的身影穿梭在其中:前期分析——成立4个项目组——节目筹备——舞台设计——舞台布置——自制时装——时装秀。于是,一场热闹的、有“预谋”的改造项目正在白热化进行中。 但在舞台布置环节,孩子们遇到了麻烦:墙顶和教室大门,无法装饰?老师在第一时间了解到信息,组织小组开始了一番商讨,得出了解决办法:碟桌子、做简易伸缩棍、人工滑动装置、军体架等。于是,有的孩子开始搬运,搭高接近目的地;有的则开始制作筹划自己的“自动伸缩装备”,架在军体架上的孩子并利用“滑轮原理”系绳子,升箩筐,慢慢地教室的高处逐渐被一一“占领”。 在跨领域里,孩子沉浸在自我打造的幸福喜悦中,重塑着自己,扔掉自己过时的知识、技能、经验、假设,重新审视眼前面临的问题。而教师冷静地了解孩子,没有嫌麻烦、不怕承担危险。而是借这一契机,适时引导孩子如何在自主解决问题的同时,建立安全防护意识与强化自主防护行为,且在这一过程中,形成了一系列新经验和新技能,继而获得新的发展。 (二)自由 投放——有效、多样、层次、安全的材料 1.投放足够的、开放性的材料。 (1)材料具有多样性,满足幼儿的需要。例如,在组织“建构日”的活动时,老师和孩子一起收集“建构”的多种工具和材料,有小平板车、小运货车、小推车等;有长短、粗细、宽窄、形状、大小等不同的木块;有各种饮料、食品罐、废弃桶等。让幼儿在“建”的过程中,练习小肌肉的协调、感知比较各种工具与木块之间的关系、探究“建”中的多种排序方法等。 (2)材料具有可塑性,满足幼儿的需求。例如,在户外投放“巨大塑料白色桶”,喜欢画画的孩子,将它当成涂鸦桶,在桶内外涂画起来;喜欢运动的幼儿,将它当成“风火轮”,爬进去滚动起来;喜欢打击乐的幼儿,围着它击打起来……可变化的材料,为幼儿游戏提供了创新的空间。 2.收集迥异的、多样性的材料。 在游戏中,引导孩子考虑需要增加的材料,发动孩子、家长与教师共同收集低结构的材料,如根果、橘子皮、柚子皮、自然界的果子、松果、橡果、树叶、木块、树枝、干花、棉花、贝壳、花生壳、开心果壳等、罐子、瓶子等废旧材料。因废旧的材料来源于生活,是幼儿平时常见的材料,容易引发幼儿相关的生活经验,以物代物,推进游戏。 (三)主动 探索——开放、创生、整改、延展的良机 孩子所处的环境不是变动不居的,其中包含确定性的东西,同时也时刻充满不确定性。若想孩子更好地适应社会,那我们的教育就应该让孩子去主动的探索、发现,找到适合自己的解决问题的方法。站在旁边等一会儿,留出学习的时间,仔细地观察孩子在做什么,然后,假如你也能透彻了解,你的教法也会与从前大不一样。这种以幼儿为主体的教学理念,更关注学习过程而非学习结果,蓝院儿p-steam下的军体游戏系列活动的开展亦如此。 P-steam下,军体环境打造小项目 开放——探视 活动缘起 军体环境打造p-steam活动,源于一场意外:远处,正在忙碌着为孩子搭建军体游戏器械的老师,突然停了下来,双手捂着右侧的腰,停留了片刻。这一瞬间,被眼尖的孩子发现了,一下在“朋友圈”里传开了,并私下决定帮助老师。一旁的老师若有所思:他们可以自己收军体材料,把时间、空间留给他们也未尝不可。于是,军体环境打造项目,一触即发。 创生——现身 搭建现场 1.筹备:进入小组——参观场地——选取场地——参观器械室 2.设计:绘制打造图——汇报设计思路——实施 3.实施:领取军体器械——组内搭建——每组检验——整理现场 在实施的过程中,有的小组选择了制高点,占领了防御点,开始移来大树桩、油桶、“炸药包”作为陷阱区,同时利用高的云梯和架子,参照着建模设计图,有模有样地布置上了逃离路线;有的组选择了较宽阔的平地,在先前玩过玩过的军体游戏原型上,利用短梯增加了进攻路线,延长了行进距离;还有的对园内两棵天然的大树情有独钟,扛来了长梯、平衡木、绳索,七手八脚地搭好一座结实的、蜿蜒的“桥”,竟然直接到达了前方的瞭望塔。 不经意间,孩子们从最初的筹备、设计的创意、灵感转向了现实生活中的实施。孩子们不再设计平面的“假”工事,而是就现实中需要修葺的挑战项目,运用这工程学、数学思维向真正的“建筑师”和“工程师”靠近。 延展——聚焦 生发项目 组间串联——大合并 在检验搭建效果的过程中,孩子们发现每个组搭建的器械距离太远,会花费大量的时间来转场,要是拼在一起就好了。于是新一轮的挑战,即将开始。这一次,每组的孩子们意识到将场地尽可能靠在一起,于是,又会发现有趣的现象,每个组不时都会有一名孩子在两边跑来跑去,多方探风:测测距离、看看此处搭了什么。如此一来,孩子们巧妙地将自己组搭建的军事环境与相邻组间的环境做到了兼顾。 项目衍生——搭帐篷 搭帐篷子项目,是源于军体项目中偶然事件的生成物。孩子们在组合各自搭建的场地时,飞昂小朋友没注意,将陷阱旁的大树枝立了起来,下面还有树枝、稻草、油桶躺在一旁,刚好成了这大树的支点,大树立了起来。一旁的笑笑见状,停止了搬运,跑了过来。先是围着场地转了一圈,然后可以用手拍了拍下面的树枝和桶,优雅地坐了下去:“哎呀,可真舒服呀,可以休息啦,谁还想来啊!”“哇,快看,笑笑坐在帐篷里面呢,好厉害。”其他组的孩子一瞬间就被吸引了过来,有的和笑笑一起坐着,而有的在外面摇着树。于是,搭帐篷、做军事休息区子项目开始了: 引入各式的帐篷——初探搭帐篷的技巧——技能训练(捆绑、剪、打桩、挖洞、锤、三维搭建、使用真锄具等)——商量、设计不同的帐篷——寻找可用的材料——合作搭建——相互观摩学习。 这个过程,老师不会对结果进行审判式的评价。我们通常会退后一步,我想相信我看到的:孩子在自由探索的过程中,正在根据自己的兴趣随性地摆弄物体,他们在积极地利用各种感官主动地去感知物体的属性,发现问题、解决问题。而老师,关注孩子的自主性发展,为幼儿创造着良好的探索条件,在弹性与自由的状态下,引发他们在各领域方面动手动脑,将前期拿来的再予以“加工”,绽放光彩。 总结语 学之自主。在宽松和谐的氛围中,孩子们不仅享受着“自由活动”带给他们的快乐,同时,主动性、独立性和创造性以及交往合作能力得以充分发展“天高任鸟飞,海阔凭鱼跃”,“自由”的活动空间需要我们用爱与智慧去开启。 教之无痕。教育者需要进入儿童的世界,尊重儿童的体验,给予其自由探索的机会。当然,这种弹性和自由并不等同于放任,我们要求教师在活动规划上要做一个“有准备”的“有心人”。同时,教师需要给予孩子探索的空间。不能强求幼儿齐步走、统一化,将幼儿驱赶到千篇一律的僵化的发展框架中。解放幼儿的空间,才能搜集丰富的资料,扩大认识的眼界,以发挥其内在之创造力。在不知不觉中提高孩子自身对外界事物的敏感度和接受度,从而获得探究能力的发展。 总之,我们p-steam蕴意下,孩子的活动回归自由、自主。它需要关注对环境与材料、观察与收集信息、识别分析、回应支持等要素,以幼儿为主体、教师隐性推进的模式进行,支持幼儿自主探究行为,引导幼儿通过观察、比较、操作、实验等方法,学会发现问题、分析问题和解决问题,帮助幼儿不断积累经验,并运用于新的探究活动,渐渐形成受益终身的学习方法和能力。 参考文献 [1]张俊.幼儿园科学教育.北京:人民教育出版社,2003. [2]刘占兰.幼儿园教育指导纲要(试行)解读.南京:江苏教育出版社,2002. [3]郑美莲.风的学问:幼儿“问题—探索—经验”学习科学篇.香港教育学院出版社.2009. |

| 责任编辑:范雨洁 |